Smart-Home ohne Cloud: Datenschutz leicht gemacht

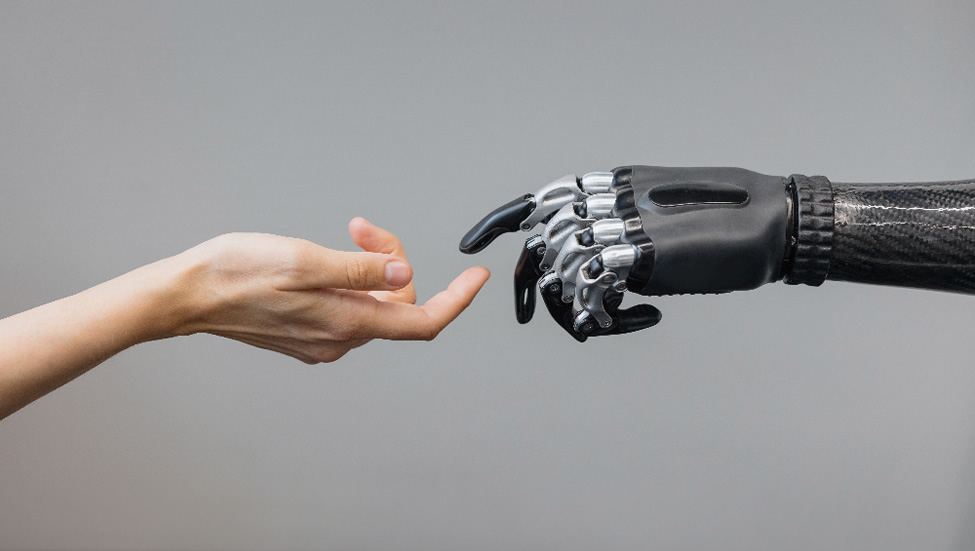

Das Zuhause wandelt sich mit jedem neuen Gerät, das mehr kann als Licht an oder aus. Immer häufiger übernehmen Sensoren und Steuerzentralen das, was früher Routine war – vom Öffnen der Rollläden bis zum Regeln der Heizung, meist automatisch, oft unsichtbar und immer häufiger vernetzt.

In vielen Haushalten wächst das Interesse, solche Systeme in den Alltag einzubinden, nicht zuletzt, weil Komfort und Effizienz spürbar steigen. Doch mit jeder neuen Funktion zieht auch eine neue Form der Abhängigkeit ein: Daten verlassen das Haus, wandern zu Servern irgendwo auf der Welt. Immer mehr Menschen fragen sich, wer eigentlich zuschaut, wenn das Licht ausgeht oder die Kaffeemaschine morgens startet.

Smart-Home-Grundlagen ohne Cloud

Lokale Smart-Home-Systeme steuern und vernetzen Geräte direkt im eigenen Heim, ohne Umweg über Server im Internet. Die Zentrale, meist ein kleiner Computer oder ein speziell eingerichteter Hub, hält dabei alle Fäden zusammen. Lampen, Thermostate, Sensoren oder Rollläden kommunizieren über Funkstandards wie Zigbee, Z-Wave, WLAN oder manchmal auch über das klassische Netzwerkkabel. Befehle laufen nicht durch fremde Hände, sondern bleiben im Haus – das erhöht die Geschwindigkeit und macht den Ablauf weniger störanfällig.

Typische Komponenten in solchen Systemen reichen von schlichten Fensterkontakten über smarte Steckdosen bis hin zu komplexeren Sensoren für Luftfeuchte oder Bewegung. Fast immer lässt sich die Anlage modular erweitern, je nach Wunsch und Bedarf. Sprachassistenten können zwar Teil des Systems sein, doch viele Nutzer verzichten bewusst auf deren Online-Funktionen.

Datenschutzrisiken durch Cloud-Anbindung

Bei cloudbasierten Smart-Home-Systemen verlassen viele Informationen das eigene Heim, oft ohne dass Nutzer dies überhaupt bemerken. Jede Bewegung, Temperaturveränderung oder geänderte Lichtszene wird über das Internet an Server weitergeleitet. Diese Datenübertragung geschieht meist automatisch im Hintergrund und lässt sich kaum kontrollieren. Hersteller speichern Informationen oft dauerhaft oder werten sie weiter aus, was bei genauer Betrachtung ein ungutes Gefühl hinterlässt.

Weil die Daten auf Servern außerhalb des eigenen Einflussbereichs landen, entstehen neue Angriffspunkte. Cyberkriminelle, aber auch Dienstleister oder deren Geschäftspartner, können theoretisch auf Bewegungsprofile, Tagesabläufe oder andere private Informationen zugreifen. Besonders dann, wenn Sicherheitslücken in der Software bestehen oder Passwörter zu schwach ausfallen, wächst das Risiko von Manipulation oder Ausspähung.

Lokale Alternativen und Open-Source-Lösungen

Offene Software bringt zusätzliche Vorteile: Die Entwicklung erfolgt transparent, Updates lassen sich nach Bedarf einspielen und die Community sorgt oft für rasche Hilfe bei Fragen oder Fehlern. Wer möchte, prüft sogar den Quellcode selbst oder passt Funktionen an die eigenen Vorstellungen an. Die Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern schützt vor plötzlichen Änderungen der Nutzungsbedingungen oder dem Wegfall von Diensten.

Einrichtung und Betrieb: Praktische Hinweise

Bereits bei der Planung eines cloudfreien Smart Homes lohnt sich ein genauer Blick auf das eigene Netzwerk. Die Trennung von Smart-Home-Geräten und klassischen Computern senkt das Risiko unerwünschter Zugriffe. Ein separates WLAN für smarte Steckdosen, Lampen oder Sensoren ist schnell eingerichtet und sorgt dafür, dass Schwachstellen nicht sofort das ganze System betreffen. Ebenso unverzichtbar bleiben regelmäßige Updates der Software – sie schließen Sicherheitslücken und halten alle Geräte auf dem neuesten Stand.

Ein weiterer Punkt: Sichere Passwörter. Statt einfacher Begriffe empfiehlt sich eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen – im besten Fall für jedes Gerät ein eigenes Passwort. Wer mit kleinen Schritten startet, behält den Überblick und kann das System nach und nach erweitern. Neue Komponenten lassen sich in der Regel unkompliziert hinzufügen, ohne dass bestehende Abläufe durcheinander geraten.

Grenzen, Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Im Alltag stoßen lokale Smart-Home-Lösungen gelegentlich an ihre Grenzen. Nicht jedes Gerät lässt sich ohne Weiteres in bestehende Systeme einbinden, denn viele Hersteller setzen weiterhin auf eigene Protokolle oder geschlossene Plattformen. Das kann bedeuten, dass bestimmte Produkte nicht miteinander kommunizieren oder einzelne Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Hinzu kommt: Die Einrichtung erfordert häufig mehr technisches Verständnis, gerade wenn Komponenten von unterschiedlichen Marken ins Spiel kommen.

Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass sich der Markt langsam öffnet. Neue Standards wie Matter wollen Kompatibilität und Interoperabilität vorantreiben und die Bedienung vereinfachen, ohne den Datenschutz aus dem Blick zu verlieren. Auch Initiativen aus der Open-Source- und Datenschutzecke gewinnen an Einfluss. Diese Bewegungen sorgen dafür, dass Nutzer mehr Mitspracherecht und Schutz erhalten, während die Technik Schritt für Schritt leichter zugänglich wird.

Fazit zu Smart-Home ohne Cloud