Reparieren statt wegwerfen: Basic vom Recht auf Reparatur

Elektronikschrott wächst seit Jahren rasant, sowohl in Menge als auch in Kosten für Entsorgung und Recycling. Millionen Tonnen landen jährlich im Abfall, während nur ein kleiner Teil tatsächlich wiederverwertet wird. Damit gehen wertvolle Rohstoffe verloren, die unter großem Energieeinsatz gefördert werden. Reparieren verlängert hingegen die Lebensdauer von Geräten, spart Ressourcen und reduziert die Umweltbelastung. Darüber hinaus entlastet es Verbraucher finanziell, da Neuanschaffungen hinausgeschoben werden können.

Unter dem Begriff „Recht auf Reparatur“ versteht man ein Bündel an Rechten und Pflichten, die den Zugang zu Ersatzteilen, Reparaturanleitungen und Diagnosetools sichern sollen. Auch Software-Freischaltungen und Updates gehören in vielen Fällen dazu, da moderne Geräte ohne digitale Wartung kaum nutzbar bleiben. In der Europäischen Union wie auch in den USA treiben neue Gesetzgebungen diesen Wandel aktiv voran. Sie verpflichten Hersteller, Reparaturen länger anzubieten und die dafür notwendigen Ressourcen zugänglich zu machen.

Was Recht auf Reparatur konkret meint

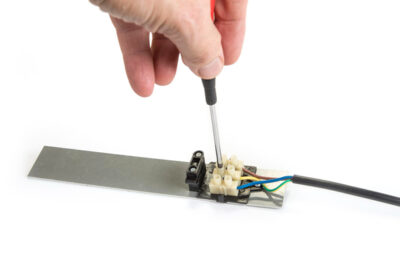

Im Kern umfasst das „Recht auf Reparatur“ den Anspruch, dass Nutzer und unabhängige Werkstätten Zugang zu den notwendigen Mitteln für eine Reparatur erhalten. Dazu gehören originale Ersatzteile, passende Werkzeuge und technische Dokumentationen, die bisher oft nur den Herstellern vorbehalten waren. Ebenso wichtig sind Softwareaspekte, etwa das Freischalten von Funktionen nach dem Austausch bestimmter Komponenten, ein Vorgang, der unter dem Begriff „Parts Pairing“ bekannt wurde. Diese Öffnung soll jedoch nicht grenzenlos sein, denn Sicherheits- und Haftungsfragen setzen klare Grenzen. Ein Akku darf zum Beispiel nicht ohne Prüfung der Brandsicherheit eingebaut werden, und sensible Daten müssen auch bei einer freien Reparatur geschützt bleiben.

Die Vorteile betreffen sowohl Umwelt als auch Verbraucher. Reparierbare Geräte leben länger und reduzieren dadurch die Menge an Elektroschrott, was wiederum wertvolle Rohstoffe schont, genau wie Mülltrennung. Gleichzeitig sinken die Gesamtkosten für Nutzer, da ein Austausch defekter Teile günstiger ist als eine komplette Neuanschaffung. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Konzept von der klassischen Gewährleistung, die meist nur eine begrenzte Zeit greift, und von freiwilligen Programmen der Hersteller, die in Umfang und Dauer stark variieren können. Während Gewährleistung vor allem einen rechtlichen Mindestschutz darstellt, eröffnet das Recht auf Reparatur eine breitere Perspektive auf nachhaltige Produktnutzung.

Rechtslage in der EU

Parallel dazu wird die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) eingeführt, die noch umfassender auf die Gestaltung künftiger Produkte zielt. Sie schreibt vor, dass Geräte leichter demontierbar sein müssen und dass Informationen zur Reparierbarkeit verpflichtend bereitgestellt werden. Ein zentrales Element bildet der digitale Produktpass, der technische Daten und Nachhaltigkeitsangaben bündelt und so Transparenz für Verbraucher, Werkstätten und Behörden schafft. Der Anwendungsstart erfolgt gestaffelt, da die EU-Kommission für einzelne Produktgruppen delegierte Rechtsakte erlässt, die konkrete Vorgaben festlegen.

Warum Reparatur wirkt

Aus ökonomischer Sicht profitieren sowohl Verbraucher als auch Unternehmen. Wer Geräte länger nutzt, senkt die Total Cost of Ownership, da Anschaffungen seltener nötig sind und Ersatzteile oft günstiger sind als Komplettgeräte. In der öffentlichen Beschaffung wird die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zunehmend als Kriterium berücksichtigt, um Nachhaltigkeit in Ausschreibungen zu verankern. Darüber hinaus wachsen Märkte für generalüberholte Geräte, die sich durch Aufarbeitung erneut in Umlauf bringen lassen. Dieser Sekundärmarkt trägt nicht nur zur Ressourcenschonung bei, sondern eröffnet auch preislich attraktive Alternativen.

Von der Theorie zur Praxis

Für den Übergang vom Anspruch zur Umsetzung hilft ein strukturierter Handlungsleitfaden. An erster Stelle steht die Prüfung verfügbarer Informationen, etwa über den digitalen Produktpass, der technische Details zur Reparierbarkeit offenlegt. Anschließend sollten Ersatzteile und Werkzeuge gezielt beschafft werden, um bei Defekten nicht von Lieferengpässen überrascht zu werden. Daten- und Produktsicherheit bleiben dabei ein fester Bestandteil, denn Reparatur darf weder Privatsphäre noch Gerätesicherheit gefährden.

Fazit zum Reparieren statt Wegwerfen