AV1, HEVC & Co.: Die wichtigsten Streaming-Codecs einfach erklärt

Streaming hat sich zu einer der wichtigsten Formen digitaler Mediennutzung entwickelt. Millionen von Videos, Serien und Live-Übertragungen laufen täglich über Smartphones, Fernseher und Computer. Hinter dieser scheinbar mühelosen Wiedergabe steckt jedoch ein komplexes technisches System, das Bilddaten komprimiert, überträgt und wieder zusammensetzt. Die Effizienz dieser Prozesse hängt maßgeblich von sogenannten Codecs ab, die bestimmen, wie viel Qualität bei welcher Datenmenge erhalten bleibt.

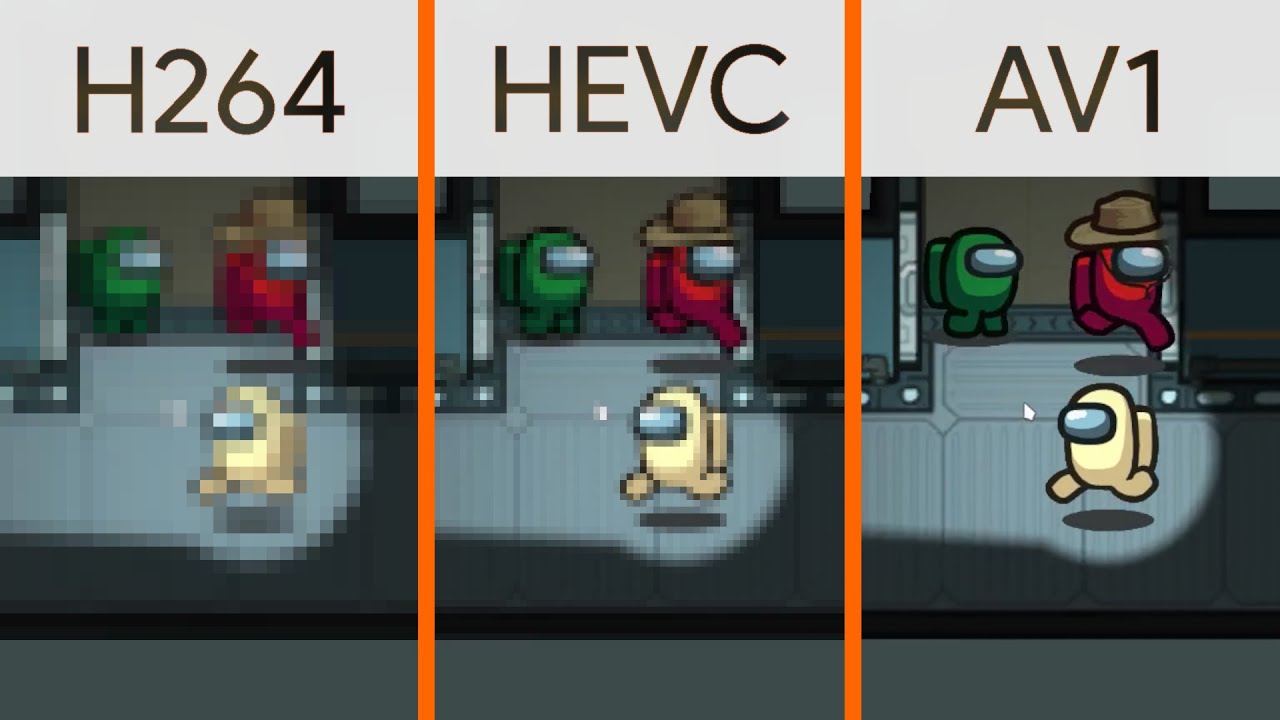

Moderne Codecs wie AV1, HEVC oder VP9 prägen den Fortschritt im digitalen Bewegtbild. Sie unterscheiden sich in Komplexität, Energieverbrauch und Lizenzmodell, was ihre Nutzung in verschiedenen Geräten und Diensten beeinflusst. Während einige Formate auf offene Standards setzen, verfolgen andere kommerzielle Ansätze mit patentierten Technologien.

Grundlagen der Videokompression und Codec-Prinzipien

Videokompression beruht auf dem Prinzip, überflüssige Bildinformationen zu vermeiden. Dabei unterscheidet man zwischen Intra- und Interkodierung. Bei der Intra-Kodierung wird jedes Bild für sich berechnet, während die Inter-Kodierung nur Veränderungen zwischen aufeinanderfolgenden Frames speichert. Diese Methode nutzt räumliche und zeitliche Redundanzen aus, um Datenmengen deutlich zu verkleinern. Prädiktion, Transformation und Quantisierung sorgen dafür, dass wiederkehrende Muster mathematisch beschrieben statt vollständig gespeichert werden.

Eine zusätzliche Verdichtung erreicht die Entropiekodierung, etwa durch Verfahren wie CABAC oder CAVLC. Hier werden häufig auftretende Werte mit kurzen Codes dargestellt, seltene dagegen mit längeren. Dadurch schrumpft die Datenmenge nochmals, allerdings steigt der Rechenaufwand für Encoder und Decoder. Die Komplexität wirkt sich direkt auf Energieverbrauch und Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, besonders bei hochauflösenden Inhalten. Moderne Codecs versuchen, diesen Spagat zwischen Effizienz und Aufwand zu meistern, indem sie adaptive Modelle und kontextabhängige Analysen einsetzen.

Überblick über wichtige Streaming-Codecs

Über Jahre galt H.264, auch AVC genannt, als Standard für Onlinevideos. Der Codec bot einen guten Kompromiss zwischen Qualität, Rechenaufwand und Dateigröße und wurde fast überall unterstützt – von YouTube bis zur Blu-ray. Mit wachsender Auflösung und höheren Bildraten stieß er jedoch an Grenzen, vor allem bei 4K- oder HDR-Inhalten. Darauf folgte HEVC, bekannt als H.265, das bei gleicher Qualität deutlich weniger Daten überträgt. Dennoch setzte sich HEVC nicht überall durch, teils wegen Lizenzfragen und teils wegen begrenzter Hardwareunterstützung.

Der wirtschaftliche Aspekt spielt bei Codecs eine größere Rolle, als man denkt. HEVC unterliegt mehreren Patentpools, die für jede Nutzung Gebühren verlangen – besonders für Streamingdienste oder Gerätehersteller. AV1 dagegen entstand als gemeinschaftliches Projekt großer Tech-Unternehmen mit dem Ziel, ein lizenzfreies Format zu schaffen. Dadurch gewann er schnell an Bedeutung, obwohl die Kodierung anfangs langsamer lief. Inzwischen unterstützen viele Chipsätze und Browser die Hardware-Dekodierung von AV1, während VVC noch auf breitere Implementierung wartet.

Vergleichskriterien: Effizienz, Komplexität, Energieverbrauch

Energie spielt bei dieser Balance eine immer größere Rolle. Mobile Geräte reagieren empfindlich auf komplexe Dekodierung, weil jeder zusätzliche Berechnungsschritt Strom zieht und Wärme erzeugt. Hardware-Dekoder mindern diesen Effekt, doch sie müssen die jeweiligen Standards unterstützen. Je komplexer der Algorithmus, desto höher der Verbrauch, selbst wenn die Datenübertragung geringer ausfällt. Live-Streaming oder interaktive Formate geraten dadurch an technische Grenzen, da sie Latenz und Energieverbrauch gleichzeitig optimieren müssen.

Einsatzszenarien und praktische Aspekte

Streamingdienste nutzen heute unterschiedliche Codecs, je nach Plattform, Endgerät und verfügbarem Netzwerk. YouTube etwa setzt stark auf VP9 und zunehmend auf AV1, um bei hohen Auflösungen Daten zu sparen. Netflix verwendet parallel HEVC und AV1, abhängig vom Gerätetyp und den Lizenzen des Herstellers. Für Ultra-HD-, 4K- oder 8K-Inhalte spielt die Codec-Wahl eine direkte Rolle, da höhere Auflösungen nur mit effizienter Kompression praktikabel bleiben. Viele Anbieter nutzen adaptive Bitratenverfahren, um Qualität und Datenfluss dynamisch an die Verbindung anzupassen.

Kompatibilität bleibt dabei eine ständige Herausforderung. Ältere Fernseher, Set-Top-Boxen oder Browser erkennen neuere Codecs oft nicht oder benötigen Softwarelösungen, die zusätzliche Rechenleistung verlangen. Deshalb greifen Plattformen auf Fallback-Mechanismen zurück, bei denen ältere Formate wie H.264 weiterhin verfügbar bleiben. In manchen Fällen laufen mehrere Codecs parallel – etwa HEVC für Fernseher und AV1 für mobile Geräte. Diese Mischsysteme wirken technisch komplex, sichern aber die Stabilität des Nutzererlebnisses.

Welche Herausforderungen stellen sich?

Doch technische Fortschritte allein genügen nicht, wenn sie in der Praxis auf Hürden stoßen. Lizenzpolitik, fehlende Chipsätze oder uneinheitliche Marktstrategien bremsen die Verbreitung neuer Standards. Hersteller wägen ab, ob sich Investitionen in neue Hardware lohnen, während Streamingdienste auf Kompatibilität achten müssen. Gleichzeitig rückt der Energieverbrauch stärker in den Fokus, da jede Kodierung Strom kostet und jede Einsparung Netzlast senkt. Nachhaltigkeit und Effizienz werden damit zu eng verbundenen Themen in der Videotechnik.

Fazit zu AV1, HEVC & Co.