Solarzellen Gen 4: Perowskit-Module für Balkone

Die Entwicklung der neuen Solarzellen Gen 4 hat den Blick auf urbane Energieversorgung grundlegend verändert. Perowskit-Module stehen für eine Generation von Photovoltaik, die sich durch Leichtigkeit, flexible Einsatzmöglichkeiten und einen hohen Wirkungsgrad auszeichnet. Vor allem im städtischen Raum ergeben sich dadurch Möglichkeiten, Strom dezentral und direkt vor Ort zu erzeugen. Während herkömmliche Anlagen oft große Dachflächen oder Freiflächen erfordern, genügen für diese Technologie manchmal schon die wenigen Quadratmeter eines Balkons.

Der Wandel von klassischen Siliziumzellen hin zu innovativen, dünnschichtigen Perowskit-Modulen spiegelt nicht nur den Fortschritt der Technik wider, sondern markiert auch eine Veränderung im alltäglichen Umgang mit Energie. Kompakte Anlagen passen sich leichter in den Lebensraum ein, eröffnen neue Wege für Eigenversorgung und setzen dabei auf Materialien, die sich auf unterschiedlichsten Oberflächen nutzen lassen.

Technologischer Fortschritt: Was unterscheidet Perowskit von bisherigen Solarzellen?

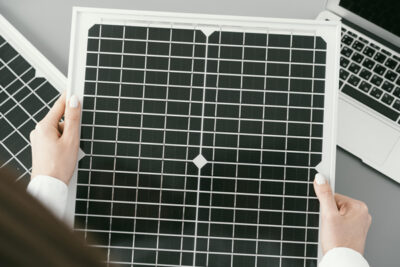

Perowskit-Solarzellen setzen auf eine andere Materialbasis als die lange Zeit dominierenden Siliziumzellen. Das namensgebende Perowskit ist ein spezieller Kristall, der Licht besonders effizient aufnimmt und dabei deutlich dünner verarbeitet werden kann als Silizium. Schicht für Schicht bauen sich diese Module auf, wobei jede Lage gezielt für die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom ausgelegt ist. Im Vergleich zu klassischen Zellen lassen sich Perowskit-Module flexibel auf verschiedene Untergründe aufbringen und in neue Formen bringen, was sie für Balkone oder Fassaden besonders attraktiv macht.

Forschende berichten über Wirkungsgrade, die innerhalb weniger Jahre deutlich angestiegen sind und inzwischen mit denen herkömmlicher Photovoltaik konkurrieren. Besonders auffällig zeigt sich die hohe Lichtempfindlichkeit, die auch bei diffusem oder schwächerem Licht eine verlässliche Stromproduktion ermöglicht. Noch diskutieren Wissenschaft und Industrie intensiv über die Lebensdauer der Module, da Perowskit bisher weniger stabil auf Umweltfaktoren reagiert als Silizium.

Anwendungsszenarien: Balkonkraftwerke und urbane Energiegewinnung

Perowskit-Module (Solarzellen Gen 4) lassen sich mit wenig Aufwand an Balkonbrüstungen oder Fassaden anbringen. Dank ihres geringen Gewichts und der Flexibilität passen sie auch dorthin, wo herkömmliche Solaranlagen schnell an Grenzen stoßen. In Mietwohnungen und kleinen Stadthäusern ermöglicht diese Technik erstmals, auf kleiner Fläche einen Teil des eigenen Stroms zu erzeugen. Einige Modelle erlauben sogar die Montage ohne Bohrungen, was gerade für Mietverhältnisse relevant bleibt.

Ökologische und ökonomische Aspekte

Perowskit-Module nutzen Rohstoffe, die in deutlich geringeren Mengen benötigt werden als bei klassischen Siliziumzellen. Die Produktion verläuft oft bei niedrigeren Temperaturen, was den Energieverbrauch während der Herstellung senkt. Im Vergleich zu Silizium zeigt sich außerdem, dass die Materialien für Perowskit leichter recycelt werden könnten, auch wenn hierfür noch erprobte Verfahren in der Praxis fehlen. Gerade der geringere Ressourcenverbrauch weckt Hoffnungen auf eine nachhaltigere Solarproduktion, ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit machen zu müssen.

Ökonomisch betrachtet, lassen sich Solarzellen Gen 4 (Perowskit-Module) zu potenziell niedrigeren Kosten herstellen. Sobald die Lebensdauer weiter steigt, könnten sie nicht nur den Einstieg in die eigene Stromerzeugung erleichtern, sondern auch zu spürbaren Einsparungen bei den laufenden Energiekosten führen. Im städtischen Raum bedeutet das eine größere Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz. Eigenverbrauchsmodelle werden attraktiver, weil selbst kleine Flächen am Balkon oder an der Fassade einen messbaren Beitrag zur Stromversorgung leisten.

Sicherheits- und Zulassungsfragen bei Perowskit-Module

Für private Nutzer bleibt es wichtig, auf anerkannte Zertifikate und Normen zu achten. In Europa gelten strenge Vorgaben, damit Produkte auf Balkonen oder an Fassaden zuverlässig funktionieren. Förderprogramme für kleine Solaranlagen berücksichtigen zunehmend auch neue Zelltypen, sofern sie diese Anforderungen erfüllen. Die Registrierung beim Netzbetreiber, der Einbau geeigneter Wechselrichter und die Einhaltung aller Vorschriften bilden die Grundlage für den reibungslosen Betrieb.

Ausblick: Forschungsstand und Marktperspektiven

Noch warten jedoch technische Hürden auf eine Lösung. Die Langzeitstabilität bleibt ein Thema, da einzelne Komponenten unter Freiluftbedingungen schneller altern als im Labor. Zudem gilt es, den Herstellungsprozess in größerem Maßstab kosteneffizient zu gestalten. Markteinführungen werden derzeit von Pilotprojekten begleitet, die Alltagstauglichkeit und Sicherheitsstandards prüfen. In den kommenden Jahren dürften mehr Produkte in den Handel gelangen – vorausgesetzt, die Balance aus Effizienz, Kosten und Lebensdauer lässt sich dauerhaft sichern.

Fazit zur Solarzellen Gen 4